2025年3月25日

企業紹介

SMBC日興証券株式会社(千代田区)は、創業以来100年以上の歴史を誇る総合証券会社です。「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに掲げ、個人の資産形成から法人のグローバルビジネスまで幅広いサービスや商品を提供しています。

活動紹介

経営理念の1つに「多様性を尊重する」を掲げるSMBC日興証券では、障がい者と健常者、子どもからお年寄りまで皆がいきいきと暮らしていける「人にやさしい社会」の実現に向けて全社を挙げて取り組んでいます。その一環として、2015年からは、障がい者アスリートの採用を始めました。

今回は障がい者アスリート社員の皆さんの具体的な活動内容や、障がい者アスリート社員の存在が他の社員に与える影響、今後の展望などについて、同社人事部のDE&I推進室の須藤桃子室長に伺いました。

お話を伺った人事部DE&I推進室 須藤桃子室長(左)と中城千鶴さん

障がい者アスリート社員の情報を社内発信、交流会も好評

人事部DE&I推進室 須藤室長

令和7年2月現在、SMBC日興証券で活躍する障がい者アスリートは計17名(パラアスリート12名、デフアスリート5名)。取り組んでいる競技種目は陸上、車いすラグビー、車いすバスケットボール、パワーリフティング、柔道、アルペンスキー、卓球、水泳と多岐にわたり、いずれも世界で頂点を目指すトップアスリートばかりです。

パリ2024パラリンピックでは、乗松聖矢選手が車いすラグビーで、廣瀬順子選手が柔道でそれぞれ金メダルを獲得するなど、輝かしい活躍を見せています。

所属する障がい者アスリートの皆さん

障がい者アスリート社員は競技活動に専念しており、通常は全国のそれぞれの拠点でトレーニングに励み、試合や大会に出場する日々を送っていますが、概ね月に1度、人事部DE&I推進室主催の定例会を対面およびオンラインの両形式で開催し、アスリート社員から活動報告を受ける機会を設けています。

「活動報告や試合日程などアスリート社員に関する情報は、タイムリーに社内イントラや広報誌で紹介して、本社や支店で働く社員にも共有するようにしています」と同社人事部DE&I推進部の須藤桃子室長。

「例えばメンタルの保ち方や、体力づくりに役立つトレーニングなど、健康づくりや日ごろの業務に生かせそうな内容について発信することも心掛けており、そういった情報がきっかけでパラ・デフスポーツに興味を持ってくれる社員も着実に増えています。

私自身、身近に障がい者アスリートの活動を見る中で、彼らの粘り強さやあきらめない気持ちの強さに感銘を受けましたし、パラ・デフスポーツを個人的にもよく観戦するようになりました」。

2024年5月に開催された神戸世界パラ陸上には、陸上競技のアスリート社員が複数出場、神戸周辺エリアの支店の社員が家族連れで応援に駆け付けるなど、社員による認知・応援の機運が着実に高まっています。

また、2025年1月には、パリパラリンピック大会でメダルを獲得した障がい者アスリート社員との祝勝会を兼ねた交流会を実施し、大勢の社員が会場を訪れました。アスリート社員との懇談や情報交換のほか、アスリート社員自らが発案した、車いす体験や握力対決などの交流を楽しみました。

1月に行われた交流会の様子

このように、SMBC日興証券では障がい者アスリート社員を、同じ会社で働く「仲間」として認識して尊重し、アスリート社員たちの活動を応援する雰囲気が醸成されています。

アスリート同士の交流や横のつながりも促進

ZOOMでの定例会の様子

では、SMBC日興証券のような企業に所属することは、障がい者アスリートにどのようなメリットがあるのでしょうか?

「まず、経済的な不安がなくなって競技に専念できることが大きなメリットだと聞いています」と須藤さん。「さらに、講演活動などを通じて選手としての認知度が上がるのが嬉しいという声もあります」。

定例会や交流会によって、アスリート社員同士のコミュニケーションが深められることもメリットの一つのようです。

「アスリート社員にとって社内の定例会や交流会は、自分とは異なる競技の選手と顔を合わせて話ができる貴重なチャンス。特に定例会では、選手同士が競技の壁を越えてトレーニング方法についてアドバイスしたり、悩みをシェアして相談し合ったりすることも多く、良い情報交換の機会となっているようです」と須藤さん。

SMBC日興証券に所属していなければ関わることのなかった選手とのつながりは、アスリートにとってプラスになっているようで、「特に陸上などの個人競技の選手にとっては、SMBC日興証券という『チーム』に所属している安心感や連帯感も、大きなメリットになっているようです」。

アスリート引退後も視野にキャリアプランを検討

人事部DE&I推進室 須藤室長

引き続き、障がい者アスリートの雇用を通じたダイバーシティーの促進に取り組んでいく中で、課題となるのが競技引退後のアスリートのセカンドキャリアです。

「現在は17名の障がい者アスリート全員が現役で活躍していますが、この先、当然ながら競技を引退する選手も出てくるはずです。引退直前になって焦らずにすむように、当社では普段から、引退後のキャリアプランについてアスリート社員にヒアリングしたり、今後についての悩みを気軽に話せる関係づくりを心がけています。

また、本人が希望すれば講演・研修活動や事務業務の担当者として雇用を続けることが可能な体制の整備に向けて検討やコミュニケーションを図っています。」と須藤さん。

このように、大切な「仲間」であるアスリートたちとともに歩み続ける準備を着実に進めています。

共生社会の実現に向け、障がい者アスリート雇用の取組を社会に発信

アスリートによる講演会の様子

最近はパラ・デフスポーツへの興味・関心の高まりを受けて、企業や自治体、教育機関から、同社のパラ・デフアスリートへの講演依頼も相次いでいます。

須藤さんは「本当に多くのご依頼をいただいており、車いすバスケットボール体験会、義足体験会、デフアスリートによる手話講座など、体験を伴う講演会を年に何度も開催しています。講演会等での障がい者アスリートとの交流を通じてパラ・デフスポーツの魅力を知ってもらい、障がい者と健常者、子どもからお年寄りまで皆がいきいきと暮らしていける『人にやさしい社会』の実現に貢献できればと思っています」と話しています。

アスリートによる体験会の様子

また、SMBC日興証券では障がい者アスリート雇用のトップランナーとしての情報発信にも積極的に取り組んでいます。

「障がい者アスリートの雇用を通じて当社にもたくさんの学びがありました。最近では、当社の学びやノウハウを広く役立てていただくべく、他企業や団体の採用担当者を対象に障がい者アスリート雇用についての講演も行っています。

今後も障がい者アスリートとともに、共生社会の実現に向けた発信・取組を積極的に実施していきたいと考えています」。

2023年3月29日

【お話しいただいた方】

株式会社ANSIN-LINK (アンシンリンク)

総務部 課長代理 北島朋幸さん

これまで続けてきた競技活動を社会人になっても続けたい。このような思いから、働きながら競技に打ち込む『アスリート社員』がいます。一方、企業側にもアスリート社員を応援することで社内の一体感が生まれ、企業のイメージ向上につながります。株式会ANSIN-LINK (アンシンリンク)ではアスリート社員を支援すること、社内にスポーツを楽しむ文化を醸成しています。

企業紹介

電話で安心をお届けする保険の代理店

株式会社ANSIN-LINKは、生命保険や損害保険、少額短期保険などを取り扱う総合保険代理店です。同社は数十社の保険会社の保険商品を取り扱っており、お客様の要望や課題に合わせて商品を案内できる点が特徴です。

従業員は約40名(アルバイト含む)、本社・新宿のほか鹿児島、福岡、北海道に支社・営業所を展開しています。

「当社は、お客様に寄り添いながら安心をお届けしたいという思いから地域密着の姿勢を大切にしています。」と話すのは総務部の北島さん。何かあったときに頼れる存在でいたいことから今後も拠点を増やしていく方針だそうです。

インタビューに応えていただいた北島朋幸さん

インタビューに応えていただいた北島朋幸さん

活動の背景・経緯

プロスノーボーダーの会社社長

同社は、2015年から8年連続で「東京都スポーツ推進企業認定制度」の認定を受けています。2022年度は「アスリートの雇用及びコロナ感染対策を徹底したスポーツ活動の推奨・実施」を取組として認定されました。

「当社代表が元プロのスノーボーダーで、その頃の知り合い数名が入社したのをきっかけに、アスリート社員の雇用を支援してきました」(北島さん)。

現在、プロとして活躍しているアスリートやプロレベルの技術を持つアマチュアのアスリート社員が5名在籍しています。

同社代表は、「チャレンジを続けるアスリートを応援したい」思いから、アスリート社員の雇用を促進してきました。

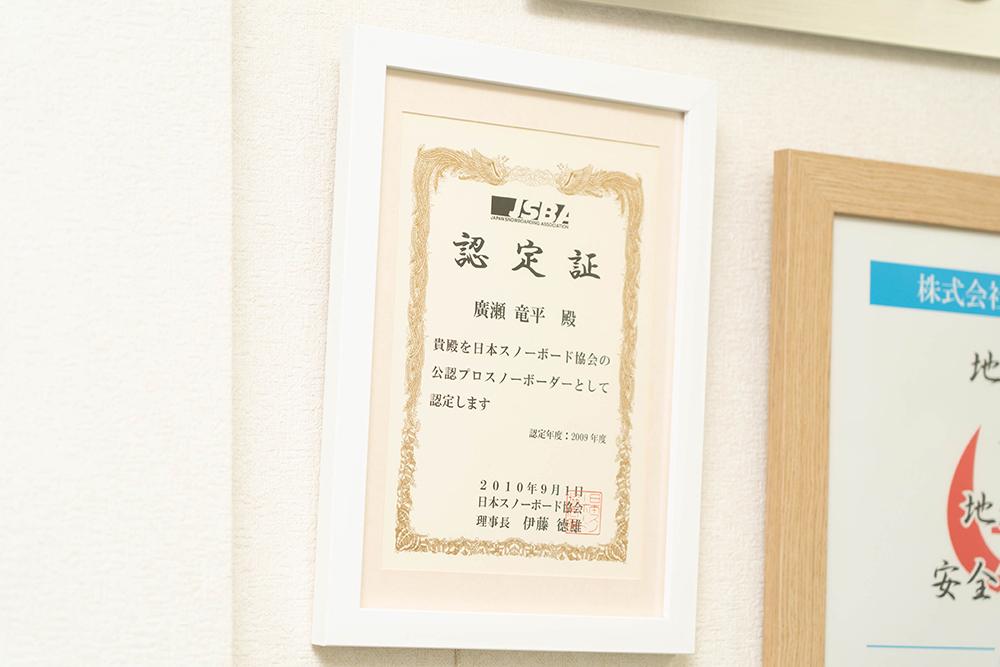

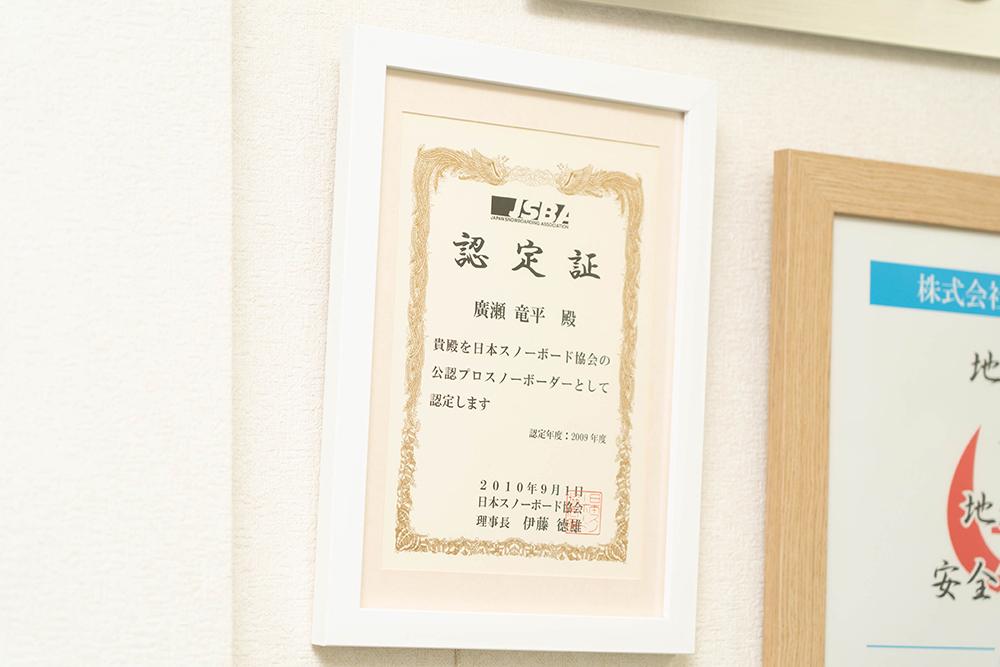

日本スノーボード協会公認プロスノーボーダー認定証

日本スノーボード協会公認プロスノーボーダー認定証

活動紹介その1

アスリートが活躍できる職場環境

同社のアスリート社員は、保険営業とスポーツ活動を両立させながら、成果と実績を出しているそうです。

「当社は、将来が期待されているアスリート社員に対し、社員として就業の機会を提供しながら、練習や競技などがあれば早退や休暇を認めています。

それに対し、トップレベルで活躍しているアスリート社員には、業務よりも競技をメインに活動してもらうなど、勤務形態に融通を利かせるといった対応をしています」(北島さん)。

アスリート社員は、名刺に競技内容を掲載するなどして、お客様との会話のきっかけ作りにしているそうです。

株式会社ANSIN-LINKアスリート支援 (外部リンク)

https://ansin-link.co.jp/athletesupport.html

活動紹介その2

一般社員もスポーツを楽しむカルチャー

同社は、アスリートの雇用や競技活動の支援を活発に行い、その一方で一般社員に対しても健康を気遣い、社員同士の交流の機会を増やすため、スポーツ活動に力を入れています。

「もともとスポーツを習慣にしていた社員が全体の3割ほどいて、自然と社内でもスポーツイベントを実施するようになりました」(北島さん)。

クラブ活動とまでは言えないが、有志たちが集まってスポーツイベントを企画し、例えば「テニスをします!」「コート確保したのでフットトサルします!」など、社内で声を掛けると自然と参加したい社員が集まるとのこと。

「毎週、本社の近くにあるコートを使用してフットサルをしています。社内にはスポーツ好きが多く、毎回、15名程度が参加して、2~3チームでプレーをしています。それから。2022年3月に再開したスノーボード大会では、ゲレンデの管理者と交渉し、社員のほかにプロやアマなど総勢20人ほど集めてトーナメントを実施しました。私は選手ではなく、運営ボランティアとして参加しました」(北島さん)。

その他にも、野球好きな社員で野球チームを作り、日本野球連盟にも加入して試合に参加しているそうです。

このように、気軽にスポーツができる雰囲気が社内にはあり、北島さん自身もテニス経験者として、定期的に社内で集まってテニス大会に参加しているそうです。

活動紹介その3

球技が苦手の人でもできることを

同社では球技が盛んで、初心者には少々ハードルが高く感じるとの意見があるようです。

「フットサルやテニスなど、自分には技術がないから参加すると迷惑かけてしまうのではないかといって尻込みしてしまう人が多いです。“できる側”はそうは思っていないのですが、教えてもらうのも申し訳ないといった感覚を持ってしまうようです。そこで球技ではなく、普段の生活にプラスして簡単にできるスポーツはないかということでランニングやウォーキングを始めました」(北島さん)。

こうして平日、仕事を終えてから皇居1周~2周走る『皇居ランニング』が始まりました。2018年から現在まで、四半期に一回程度のペースで実施され、今では社員の7割ほどが参加するイベントとなっています。

改善効果について

アスリート社員と一般社員、双方に好循環

アスリート社員にとって一般の会社で働くことは、生活を安定させながら競技活動に専念できるメリットがあります。

「アスリート社員は、「全国大会出場」などの目標を立て、それに向けてどうすれば目標を達成できるか考えながら活動を継続していく力があります。長く同じスポーツを続けて来たアスリート社員は特にそういう傾向が強く、アスリートのそうした思考や行動力は営業向きです。当社は営業がメインの企業なので、業務との相性がいいと思います」(北島さん)。

他には、アスリート社員を雇用することで企業のイメージアップにつながり、採用活動にもいい影響があったとのこと。

アスリート社員の支援に取り組んできた株式会社ANSIN-LINK、長く支援してきたことで、一般社員のスポーツへの意識、健康意識を向上させる効果を生みだすことができ、更に、いい人材も確保できたとのこと。今後も元気でハツラツとした営業社員の影響でお客様への印象も上がり、スポーツ活動やアスリート社員への支援が事業活動に良い効果をもたらしていくことでしょう。

インタビューの様子

インタビューの様子

2023年3月17日

【お話しいただいた方】

株式会社アセットリード

営業部 課長代理 田口晋也さん

CS兼ショートステイ事業部 課長代理 伏谷祐介さん

マーケティング事業部 課長 安東史朗さん

全盲の選手がアイマスクを装着し、音の出るボールを用いてプレーする『ブラインドサッカー』。株式会社アセットリードでは、社会貢献の一環として日本ブラインドサッカー協会と2026年までの長期スポンサー契約を締結し、ブラインドサッカー男子日本代表チームのスポンサードをはじめ、女子日本代表の支援、大人向けブラインドサッカー体験プログラムや小・中学生を対象にした体験授業など、競技の発展に貢献しています。

企業紹介

不動産投資、マンション投資による資産形成をサポート

株式会社アセットリードの設立は2000年。「お客様の資産形成をワンストップでサポート」という考えのもと、不動産と金融の融合を目指す資産形成のパートナーとしてビジネスを展開。不動産の企画、開発、建設、マンション販売から不動産ファンドまで、すべてをグループ会社で管理しています。CSR/SDGs活動の一環としてスポーツ支援のほか、屋上緑化や省エネ住宅といった環境保全活動にも積極的に取り組んでいます。

インタビューに応えていただいた

インタビューに応えていただいた

伏谷祐介さん(左) 安東史朗さん(中央) 田口晋也さん(右)

活動の背景・経緯

代表チームのスポンサードから大会支援、裾野を拡げる活動まで幅広くサポート

同社は、2015年から8年連続で「東京都スポーツ推進企業認定制度」の認定を受けています。主な取組内容は「日本ブラインドサッカー協会への協賛とブラインドサッカーにおける普及・促進活動」です。

ブラインドサッカーは、視覚障がい者と晴眼者(目の見える健常者)が力を合わせてプレーするため、「音」と「声」によるコミュニケーションが重要となる競技です。「感覚を研ぎ澄ませ、声や音、仲間を信じる気持ちを頼りにプレーする5人制サッカー」(日本ブラインドサッカー協会ホームページより)と説明されるように、「シャカシャカ」と鳴るボールを追いかけて得点を競います。

ブラインドサッカーの試合の様子 提供:鰐部春雄/日本ブラインドサッカー協会

ブラインドサッカーの試合の様子 提供:鰐部春雄/日本ブラインドサッカー協会

活動紹介その1

研修への参加で見えない世界でのコミュニケーションの大変さを知る

「この活動を始めたのは、当社とお付き合いのあるお客様からご紹介いただいたことがきっかけです。当社代表がこの活動に共感し、協会への協賛が始まりました。」と話すのは営業部の田口さん

「選手には全盲の方もいらっしゃって、研修でドリブルや、音に向かってシュートしているのを見ているとすごいなと思います。私もアイマスクを装着して、ボールを使ったワーク(体験)くらいはできますが、さすがに試合でプレーすることはできません。試合を見に行って選手を応援するぐらいです」(田口さん)。

とはいえ、試合では静かに観戦することがルールだそうです。

「2022年はブラインドサッカーの地域リーグが開催され、ボランティアを募集されていたので当社社員も数名運営をサポートさせていただきました」(CS兼ショートステイ事業部の伏谷さん)。

日本ブラインドサッカー協会(https://www.b-soccer.jp 外部リンク)は、「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会の実現」をビジョンに掲げ、競技普及・強化活動と並行して、競技特性を活かした健常者向けのダイバーシティ教育プログラムを展開しています。

インタビューの様子

インタビューの様子

活動紹介その2

個人参加型ブラインドサッカー体験プログラム『OFF T!ME』

同社は日本ブラインドサッカー協会のパートナーとして、協会独自の大人向け個人参加型ブラサカ体験プログラム『OFF T!ME(オフタイム)』(以下『OFF T!ME』という。)の活動を支援する一方、研修『OFF T!ME Biz(オフタイムビズ)』も導入しています。

「『OFF T!ME』は、目を見えない状態にして相手とコミュニケーションをとる体験型プログラムで、チーム力の向上などに効果があります。2013年にパートナーになって以来、当社ではこの体験プログラムに参加しています」(田口さん)。

また、自社の新卒採用の選考フローや新人研修では、ブランドサッカー研修「OFF T!ME Biz」を導入しています。人本来の資質や性格がわかって、先輩社員とのコミュニケーションにも役立つそうです。

ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響で集まることができない状況でしたが、オンラインで参加できる『OFF T!ME』が提供され、実際にボールを追いかけることはできませんが、画面越しに参加者同士で声を出し合いコミュニケーションを取りながら、つながり合うプログラムとして継続参加しています。

「OFF T!ME」に参加したときの様子

「OFF T!ME」に参加したときの様子

「OFF T!MEオンライン」の様子

「OFF T!MEオンライン」の様子

「『OFF T!ME』に参加される方の中には、企業の人事担当やプロジェクトリーダーのほか、マネージメント力を高めたい方などが多く、社内研修に取り入れる企業もあります。学びが多いと評価された人気の体験プログラムです。目を見えない状態にすることでコミュニケーションの幅が広がり、チームビルディングやダイバーシティの理解など、仕事や生活にも活かせる新たな発見が多数あります。

見えないからこそお互いのコミュニケーションや信頼関係、チームとしての一体感などが大切になります」(田口さん)。

マーケティング事業部の安東さんは活動の様子をこのように話されます。

「協会の方やブラインドサッカーの選手にも来ていただいて、一緒にワーク(体験)をします。健常者側もアイマスクで目隠しした状態になり、見える人が見えない人に動きを指示します。どうやって伝えるか、最初はみんな戸惑います。目が見えている者同士では簡単なことですが、見えない人に伝えることはすごく大変だなと気づかされます」(安東さん)。

研修に参加した伏谷さんもこの活動に手応えを感じた一人です。

「伝えたつもりが相手には伝わってなかったりすると、お互いの意思疎通が大事だということに気づかされます。こうした体験を通じて障がい者の方の理解にもつながりますし、ビジネスコミュニケーションにも活かせます」(伏谷さん)。

インタビューの様子

インタビューの様子

活動紹介その3

小学校・中学校を対象にしたブラインドサッカー体験型ダイバーシティ教育プログラム『スポ育®︎』への協賛

同社では、CSR活動の一環として、小・中・高校に講師を派遣してブラインドサッカーを用いた体験型授業を行う『スポ育』の活動も支援しています。スポーツを通じて障がい者と子ども達が混ざり合うきっかけに寄与しています。

「子どもと障がい者が接する機会はそれほど多くはありません。目が見えなくてもボールを蹴れるし、普通の生活もできる。ブラインドサッカーを通し、触れ合うことで、障がい者と当たり前のように混ざり合う社会の実現が協会のミッションです。私たちもその考えに賛同し、運営ボランティアなどの支援を続けています」(安東さん)。

インタビューの様子

インタビューの様子

スポ育の体験型授業の様子 提供:日本ブラインドサッカー協会

スポ育の体験型授業の様子 提供:日本ブラインドサッカー協会

その他の活動

アスリートと社会人が混ざり合い、多様な価値をつなげる

その他に同社は、サッカーやラグビー選手など、世界で活躍するアスリートの方や体育会学生を応援したい気持ちから、『Criacao ATHLETE COLLEGE(クリアソンアスリートカレッジ)』と題するアスリートとビジネスパーソンがお互いの世界の考え方や価値観について語り合いながら、互いに学び、刺激し合う機会を提供するセミナーをサポートしています。

『ブラインドサッカー』を中心に、多様な価値がつながり合う社会を支える活動を積極的に展開している、株式会社アセットリード。今後もパラスポーツの普及に努め、また、様々な取組を通してスポーツ界や、ビジネス界、教育界で活躍する方たちとの輪を広げていかれることでしょう。

2022年3月1日

日本生命保険相互会社(以下、日本生命)は2015年に「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、東京2020大会)」のゴールドパートナーとなり、2017年度にはオリンピック・パラリンピック推進部を発足。「Play, Support. さあ、支えることを始めよう。」というスローガンを掲げ、東京2020大会以後も同社が協賛している日本車いすバスケットボール連盟と連携しながら、パラスポーツの普及に向けて様々な取り組みを実施しています。

自社でグッズを作成するなど、まずは社内の機運を醸成

そのうえで、パラリンピックの成功や共生社会の実現に向けては、全国各地でのパラスポーツの普及や応援機運の醸成が必要と考え、「Play, Support. さあ、支えることを始めよう。」というスローガンのもと、今日に至るまでパラスポーツの振興活動を行っています。

オリンピック・パラリンピック推進部 東京2020推進担当の荻野祥太課長(右)と相澤早紀主任(左)

オリンピック・パラリンピック推進部 東京2020推進担当の荻野祥太課長(右)と相澤早紀主任(左)

もともと社内に卓球部や野球部を持ち、スポーツ振興に盛んな企業風土があった日本生命でしたが、パラスポーツに取り組む転機となったのは2017年。4月に、女子車いすバスケットボールの北間優衣選手が入社。さらに、日本車いすバスケットボール連盟とオフィシャルパートナー契約を締結しました。連盟や大会への協賛に加え、車いすバスケットボールのファン作りに向けても、社内外で様々な活動を展開しています。具体的な取り組みを、同社オリンピック・パラリンピック推進部 東京2020推進担当の相澤早紀主任が教えてくれました。

パラスポーツ観戦の様子

パラスポーツ観戦の様子

「まずは従業員からファンを増やすために、車いすバスケットボール大会が開催される際には従業員への観戦・応援を呼びかけ、機運を醸成していきました。現在まで、約2万5000人が参加しています。さらには車いすバスケットボールやボッチャの体験会、パラアスリートによる講演会、スポーツボランティアなどへの参加も募り、たとえばスポーツボランティアにはこれまで、約9900人の従業員が参加しました」(相澤さん)

パラスポーツ応援の様子

パラスポーツ応援の様子

観戦時には、オリジナルのTシャツを従業員で着用するとともに、スティックバルーンを持って応援。さらには選手のことを知るための名鑑や応援シートを配布するなど、一体感を持って楽しめるよう工夫をしたのだとか。

全国規模のイベントやWeb動画などオン/オフラインで魅力を発信

社内の次は、社外へ。パラスポーツの大会が開催される地域の営業職員が、現地周辺の顧客へ積極的に大会告知活動を行いました。そうして車いすバスケットボール女子の日本一決定戦である「皇后杯」や「国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会」等の開催地域では、約35万人に観戦応援を案内したそうです。

そして同社が東京2020大会を盛り上げるために、同大会の組織委員会と共同開催したのが「日本生命 みんなの2020全国キャラバン」。大型ビジョン搭載のキャラバントラックで全国を巡りながら、競技の体験などができる参加型プログラムです。その活況ぶりを、同社東京2020推進担当の荻野祥太課長が振り返ります。

「コロナ禍により、最終回に予定されていた2020年3月の広島県だけは中止となってしまいましたが、2018年7月から2020年2月まで、46都道府県で開催させていただきました。会場内では車いすバスケットボールを体験できるブースも用意し、2万人以上の方に参加いただけました」(荻野さん)

「日本生命 みんなの2020先刻キャラバン」での車いすバスケットボール体験ブースの開催

さらに「日本生命 みんなの2020全国キャラバン」で行われた画期的な取り組みの一つが、東京2020大会を目指す選手を応援する気持ちを、バスケットボールに換えて選手へ届ける「ボールに乗せて応援を届けよう」キャンペーン。

みんなの2020全国キャラバンについて熱心に語る相澤主任

「この企画は、キャラバンで車いすバスケットボールを体験いただいた方の人数に応じて、全国の車いすバスケットボール選手にお贈りするというキャンペーンです。おかげさまで、日本車いすバスケットボール連盟所属の768名の選手全員に贈呈することができました。各チームや選手からも、SNSなどでそのことを発信いただいたり、感謝の声をいただいたり。共に盛り上げることができてよかったです」(相澤さん)

東京2020大会に向けた機運醸成のための企画は、リアルイベント以外にも。代表的なものが、日本車いすバスケットボール連盟と連携して発信した2種のWeb動画です。

そして同社が東京2020大会を盛り上げるために、同大会の組織委員会と共同開催したのが「日本生命 みんなの2020全国キャラバン」。大型ビジョン搭載のキャラバントラックで全国を巡りながら、競技の体験などができる参加型プログラムです。その活況ぶりを、同社東京2020推進担当の荻野祥太課長が振り返ります。

一つは「車いすバスケで日本を熱くする」篇。世界へ挑む日本代表としての覚悟や仲間との絆を、ひたむきなプレーを通して表現した動画です。そしてもう一つは「The Beats of Game」篇。こちらは2003年生まれの若手アーティストSASUKE氏が、ドリブルや車いすのターンなどの競技音や選手の声、審判の笛などを取り込んで構成し、車いすバスケットボールの魅力を表現した作品です。

前者は2020年1月から年の約2年間で、約262万回の再生数を記録。後者は2019年2月から2021年12月までで約48万回再生されるなど、ともに大反響となりました(現在、これらの動画企画は終了)。

社内のダイバーシティ理解推進における好機となっている

やがて迎えた、2021年開催の東京2020大会。新型コロナ感染拡大の影響で無観客となったものの、日本選手団の活躍によって史上2番目となる計51個のメダルを獲得しました。

「オリンピック、パラリンピックともに自国開催というだけでなく、選手団の活躍によって話題性や注目度の高い大会になったと思います。特にパラリンピックは、困難なことがあっても諦めず、限界に挑戦し続けるアスリートの姿に、多くの方が勇気や感動をいただいたのではないでしょうか」(相澤さん)

「東京オリンピック前後でパラスポーツの認知や意識の高まりを感じる」と話す萩野課長

「東京オリンピック前後でパラスポーツの認知や意識の高まりを感じる」と話す萩野課長

「大会前と後で、パラスポーツに対する社会の認知や意識が、少なからず深まっていると感じます」と荻野さん。

2017年に立ち上げた、オリンピック・パラリンピック推進部の発足から2022年で6年目。活動を振り返って感じる、やりがいなどを教えてもらいました。

北間優衣選手(同職員)による体験会

北間優衣選手(同職員)による体験会

「パラスポーツの観戦や応援に加え、講演会や体験会はダイバーシティ理解の推進を含めた、人材育成の観点でも良い機会となっています。参加した職員からも、『障がいはあっても、アスリートとして活躍する選手の姿を見て、障がいが“特殊なもの”であるというイメージがなくなりました』『障がいを持つ方が日常生活を送るうえでのサポートの必要性も含め、ー緒に生活しやすい環境を作ることが大事だと感じました』といった声を聞きます。

北間優衣選手(同職員)による体験会

北間優衣選手(同職員)による体験会

ダイバーシティやSDGsといった課題を社会全体で解決していく流れがある中、当社も本活動を通じて尽力していますが、そういった活動が、お客様からの信頼にも繋がっていくと考えております」(相澤さん)

一方、パラスポーツ振興に向けての活動はまだ道半ば。車いすバスケットボールだけでなく、パラスポーツを観て体験する機会を増やしていくことが課題であると言います。

「知っていただくという点では、障がいの有無に関わらず、また競技の枠も超えて、あらゆる方々にパラスポーツと触れ合う機会を作ることが重要だと考えています。当社も継続してパラスポーツの支援に注力する中で観て体験する機会を提供し、いっそう広げていきます」(荻野さん)

いまだコロナ禍が続く中、世の中の状況に応じて講演会や体験会を開催したり、それらをオンラインで行ったりと、パラスポーツの支援活動に力を注ぐ日本生命。これからも「Play, Support. さあ、支えることを始めよう。」を合言葉に、共生社会の実現に向けたチャレンジは続きます。

2022年2月1日

金融、医薬分野などのシステム開発・運用サービスと業務受託サービスを国内外で展開するCACグループ。同グループは日本ボッチャ協会のゴールドパートナーとして活動支援を行う中、国内開催の各種大会で審判なども担当。また、ボールの距離を測るアプリを開発したり、社屋にボッチャ専用のコートを設けたりと、独自の普及活動も行っています。

知名度が低いからこそ支援したい

日本におけるボッチャ支援企業のパイオニアがCACグループ。同グループが取り組みを始めたのは2016年、創業50周年を迎えたことがきっかけです。当時代表取締役社長だった、酒匂明彦現会長を中心に、社会貢献につながる活動を展開していきたいという想いからスタートしました。

コーポレート・コミュニケーショングループ長 兼 CACグループ ボッチャ支援事務局長の酒井伊織さん

コーポレート・コミュニケーショングループ長 兼 CACグループ ボッチャ支援事務局長の酒井伊織さん

現在も同グループにおけるボッチャ関連の取り組みを統括している、株式会社CAC Holdings 経営企画部 コーポレート・コミュニケーショングループ長 兼 CACグループ ボッチャ支援事務局長の酒井伊織さんが当時を振り返ります。

「以前からスポンサーとしてパラスポーツの支援は行っていましたが、具体的な活動は何もしていませんでした。そんな中、創業50周年を迎えるにあたり、何か大きなことをやりたいと。そこで、改めて障がい者スポーツ支援という案が挙がったのが2015年の夏ごろです」(酒井さん)

では、どのスポーツを支援するか。複数の競技から検討する中、ボッチャに決めた理由は、知名度の低さが大きかったと酒井さんは言います。

「当初は社内でも、ボッチャという名称から競技内容を想起できる人がほとんどいませんでした。知名度が低いからこそ支援しがいがありますし、多くの企業支援を受けているスポーツではなかったことも決め手です」(酒井さん)

ボッチャメジャー(Androidアプリ)の画面

ボッチャメジャー(Androidアプリ)の画面

酒井さんはじめ社内関係者がボッチャの大会や練習の見学に訪れ、協会員や選手、その保護者とコミュニケーションを取る過程で、重度の障がい者でも競技できるボッチャの素晴らしさに感動。また、社長自身が大学時代にスポーツ関連のボランティア経験があったことも決め手でした。

支援を開始してからは、競技大会に運営ボランティアとして参加するなど、現場での活動に従事。その経験から「必要なもの」「面白いこと」を形にしていきました。

当社1階のボッチャコート

当社1階のボッチャコート

中でも特徴的なのが、自社の事業を活かして開発した、ボッチャボール間の距離を自動測定するAndroidアプリ「ボッチャメジャー」、 そして本社社屋の1階に設けた「CACボッチャコート」。このコートはアスリートの練習に使うだけでなく一般開放もしていて、予約すれば誰でも利用できます。

第1回OpenChampionshipに参加したCACグループのボランティア

第1回OpenChampionshipに参加したCACグループのボランティア

ほかにも近年では、日本ボッチャ協会のゴールドパートナーとして、ボッチャ大会の主催、トップアスリートの雇用、普及活動など幅広い取り組みを実施。東京2020パラリンピック競技大会では、酒井さんを含め3名の社員が審判としてボッチャに参加。ボランティアスタッフとしても、同社の6名が東京大会で活躍しました。

パラリンピックきっかけで競技人口が急増

コロナ禍により、以前のような支援活動はできていないと言う酒井さん。ただ2021年にパラリンピックが開催できたこともあり、状況は少しずつ好転しているとか。特に10月以降は「CACボッチャコート」の貸し出しが増えたり、各種学校向けへのボッチャ体験会や講演会への招へいが増加したり。

また、コートの貸し出しに関してもパラリンピックの影響もあってか、競技人口が増えていると実感しているそうです。

競技人口の増加を実感すると言う酒井さん

競技人口の増加を実感すると言う酒井さん

「選手以外ですと、以前は同じ企業で働く方々が多く利用している印象でした。それが最近は、会社の垣根を超えた同好会など、より幅広く様々な方々が利用していると感じます。昨年の東京大会でボランティアしたことをきっかけにチームを組んだという話も聞きましたし、すそ野は確実に広がっていますね」(酒井さん)

各種大会に関しては、ボッチャの日本選手権もコロナ禍により中止となっていましたが、パラリンピック以降は再開。2021年末には、軽度の障がい者クラスによる「オープンチャンピオンシップ」の第1回が開催され、酒井さんをはじめ同社でも7人が審判やボランティアとして参加したそうです。

第3回CACカップの集合写真

第3回CACカップの集合写真

そして酒井さんが「今年はやりたいです」と注力している大会が、「CACカップ」。こちらは都内の特別支援学校の生徒を対象とする、ボッチャの学生交流戦。東京で過去3回開催してわかってきたこともある中で、地方でも開催させたいと意気込みます。

「子どもへのワクチン接種が不十分であるなど課題はありますが、2022年は『CACカップ』を実現したいですね。現在予定しているのは、3月のオンラインイベントです。パラリンピックで活躍した選手をゲストに呼んで、トークセッションなどを考えています」(酒井さん)

もし「CACカップ」を地方で行う場合は、競技人口などの関係で対象者の幅を広げることも想定しているとか。例えば特別支援学校以外の教育機関を含めたり、学生に限定しなかったり。健常者も交えたインクルーシブな大会にしてもいいのでは、と模索しているそうです。

体験することが企業支援の近道

体験授業で学校訪問した際の様子(当社所属の佐藤選手と当社社員)

体験授業で学校訪問した際の様子(当社所属の佐藤選手と当社社員)

これからパラスポーツの振興を行うなら、まずは体験してみることがおすすめだと酒井さん。特にボッチャは基礎体力を鍛える必要がなく、道具さえあればどこでも、誰でも楽しめるスポーツです。

「障がい者と健常者とが、最も垣根なく楽しめ、競い合えるスポーツがボッチャだと思います。当社がボッチャを支援したいと思った理由にも、ボッチャならではの多様性がありますし。リオデジャネイロに東京と、パラリンピックのおかげもあって、ボッチャの知名度は高まっています。インクルーシブな大会も積極的に開催されるようになりました。体験するチャンスも増えているので、まずはその魅力に触れることが企業支援への近道だと思います」(酒井さん)

コロナ禍で始まった、オンライン体験授業の様子

コロナ禍で始まった、オンライン体験授業の様子

一方で、今後の課題も少なくないと酒井さん。例えば海外と比べた場合の競技人口はまだまだ少ないとか。だからこそ改善していくために、企業や自治体が旗振り役となって支援していくことがボッチャの未来を明るくするのです。

若い方に興味を持っていただきたいと語る酒井さん

若い方に興味を持っていただきたいと語る酒井さん

「これは企業支援とは別の話ですが、若い方に興味を持っていただきたいと思います。大会などへ参加すると学生ボランティアの方もよく見かけるのですが、その多くは福祉関係や医学療法士の卵など、もともとボランティア精神が豊かな方々。ボッチャに限らずですが、福祉に関する教育文化がいっそう醸成されるようになると嬉しいですね」(酒井さん)

社内で支援する場合でも、協力してくれる人をうまく巻き込むのが課題のひとつ。働きながらボランティアへの時間を割くのは簡単なことではありませんが、それでもやる価値があると酒井さん。意欲のある人が中心になって、社内にアピールしていくことが大切だと言います。

支援を始めた当初の手探りの状況から根気強く続け、「ボッチャといえばCAC」と言われるまで有名になったCACグループ。いまや世界的な大会でも審判やボランティアスタッフを担うなど、業界をけん引する存在です。その姿勢や実績は、多くの企業にとってのロールモデルとなるでしょう。

2022年1月1日

損害保険会社の大手、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社。同社は、パラアスリートを多競技から15人以上採用し、パラリンピック出場選手も多いなど、障がい者の雇用やスポーツ支援に積極的な企業のひとつです。スポーツを通じた地域貢献やスポーツ支援特設サイト「AD Challenge Support」での情宣などその活動は多岐にわたり、東京都が認定する「東京都スポーツ推進企業」では殿堂入りとなっています。

毎年アスリート雇用を継続。五輪・パラには企業で最多となる7名の選手が活躍

損害保険の大手として有名なあいおいニッセイ同和損害保険は、国内企業のなかでも特にパラアスリートの雇用や支援に積極的。2006年から続けているJWBF(一般社団法人 日本車いすバスケットボール連盟)への協賛を皮切りに、2014年にはJPSA(公益財団法人 日本パラスポーツ協会)のオフィシャルパートナーを務めるほか、障がい者スポーツ支援特設サイト「AD Challenge Support」の立ち上げ、全国各地で支援の輪を広げる取り組みなど、その活動は年々活発になっています。

経営企画部次長でスポーツチームを統括する倉田秀道さん

経営企画部次長でスポーツチームを統括する倉田秀道さん

2006年当時のことを、同社の経営企画部次長でスポーツチームを統括する倉田秀道さんは「パラスポーツへ協賛している企業は、ほぼなかったと思います」と振り返ります。

「当社は損害保険、とりわけ自動車保険を主力商品として取り扱っています。交通事故に遭われた方への保険金支払いも大事な業務です。被害者救済を考える時、保険金支払いのほか、その後の自立支援等できないかと考えた経緯があるようです。車いすバスケットボールの選手の多くは、交通事故により車いす生活を余儀なくされたことを伺い、当社の事業との親和性もありました。また、提携先企業から車いすバスケットボールの支援のお話もいただいたようです。そのような背景により、2006年よりJWBFの協賛に至りました。」(倉田さん)

日本パラリンピアンズ協会への社員寄付

日本パラリンピアンズ協会への社員寄付

スポーツ支援への本格参入は、東京2020 オリンピック・パラリンピックの開催が決定した2013年が大きな契機となりました。翌年4月、同社は社内プロジェクトチームを組成し、同時に金融機関として初となる日本パラリンピック委員会(当時)とのオフィシャルパートナー契約を締結したのです。

「最初は大会応援が主でしたが、2015年からはアスリートの雇用も始めました。自社の仲間が選手であれば、社員の応援にもいっそう熱が入りますからね。選手を中心に据えて全社を巻き込むことにより、社内でのスポーツ振興の取組みが進展しますし、パラスポーツを通してダイバーシティやアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)への理解を深めていきたいという狙いもあります。」(倉田さん)

コロナ渦縫う情勢限でも社員が応援観戦

コロナ渦縫う情勢限でも社員が応援観戦

同社ではアスリート雇用も進展し、現在は23人の所属選手のうち社員雇用が20人。さらにそのうち16人がパラアスリート、しかも東京2020パラリンピック競技大会には7人の選手が出場しました。報道等によると、ひとつの企業で7人出場というのは最も多かったようです。

「2021年の夏は、対外的な発信以上に社内に向けての情報共有に注力しました。無観客となりましたので、TVなどの画面越しに応援しましょうと。全国の拠点はもちろん、海外の現地法人などにも英語で情宣し、国内外で同じように応援することができました。また、オンラインで壮行会や報告会なども行いました。その意味では、パラリンピックは社内の機運醸成としてよいきっかけとなりましたね。」(倉田さん)

東京パラTV応援:職場にて

東京パラTV応援:職場にて

上智大学連携講座

上智大学連携講座

全国に拠点があるのも同社の強み。東京はもちろん、各地の拠点が地域の自治体と連携し、学校での体験授業や地域住民向けの講演会・体験会に選手を派遣するなどして、自治体主催事業(イベント)を共同で行っています。

パラスポーツ等に貢献し、東京都等様々な団体から表彰されている

パラスポーツ等に貢献し、東京都等様々な団体から表彰されている

その狙いは、同社の行動指針にある地域密着の具現化。自治体による地域課題に対峙、それに呼応し、地域での貢献活動につなげることです。自治体のニーズは多岐に渡るもののやはり、パラスポーツを通じたダイバーシティやアンコンシャスバイアスの理解浸透へのニーズが高く、それも狙いのひとつとなっています。協定を締結する自治体の数は全国で360都道府県・区市ほど(2021年12月現在)となっており、自治体主催事業として年間80~100回ほどイベントを行っているそうです。

東京パラリンピック出場選手

東京パラリンピック出場選手

「当社はパラアスリートのほうが多いですが、選手はオリパラ分け隔てなく所属しています。そのひとりに有名なマラソンランナーの川内優輝選手がいます。たとえば川内選手が大会に出場する際にその地域で講演会や交流会等を行う『マラソンキャラバン』なども行っています。」(倉田さん) 。

パラの選手の意識改革と指導者育成・普及の変革が大切

パラスポーツ写真展

パラスポーツ写真展

パラスポーツの支援を、企業として積極的に取り組む活動がたたえられ、「東京都スポーツ推進企業」で殿堂入りとなった同社。足がかりとなったのは2006年、その後、2014年から本格的にスポーツ支援活動を続けていますが、新たな取り組みと同様に継続も大切であり、それらをブラッシュアップして品質を高めていきたいと倉田さんは言います。

「今年度、新たに実施したことがあります。所属するオリンピック競技の選手がパラアスリートを指導して競技力向上を図るという取り組みです。パラリンピックの水泳競技に内定した選手を対象に行いました。これは、いわゆる強い選手と練習する環境をつくること、パラスポーツには指導者が不足していること、に起因しているものです。これにより、所属選手が比較的多い当社ならではの「オリパラ交流」の取り組みができたと思います。パラアスリートも刺激を受け、『もっと練習したい』『きっかけをつかめた』と意欲を見せていましたし、こうしたオリパラ交流はより活性化させて相乗効果を出していきたいと考えています。」(倉田さん)

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導①

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導①

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導②

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導②

倉田さんは早稲田大学スキー部の監督や、全日本ナショナルチーム、日本オリンピック委員会強化スタッフなどを歴任してきたスポーツ指導のプロフェッショナル。その視点からすれば、パラスポーツにおける選手強化や指導者不足は、従来路線を踏襲する傾向のある枠組みでの大きな課題のひとつだと言います。

そのためには、「選手強化の環境づくりと選手の意識改革」、「指導者育成と普及のすそ野拡大」を目指していくことが大切であり、とはいえひとつの企業が奮闘しているだけではなかなか好転しないとも言及。根本としては、選手の意識改革と指導者育成・普及に関する変革をしていくことが重要だと言います。

「2021年はパラリンピックで日本が非常に盛り上がりました。パラスポーツの認知が広まった今、この灯を絶やさずにさらに盛り上がる活動をしていかねばなりません。

私たち企業だけではなく、行政と手を取って官民一体でアクションを起こすことが必要だと思います。自治体による地域での取り組みを深め、企業としては巻き込んでいただけければより動きやすいです。それには前提としてまず関連団体の発想の展開や改革が欠かせないように思います。

車いすバスケットボール 秋田啓選手

車いすバスケットボール 秋田啓選手

従来のやりかたにとらわれず、新しい人材を入れるなど、意識改革から組織を変革し、そこから指導者や選手が持つ力の底上げをし、日本全体のパラスポーツがよりよい状況になっていけばと思います。それにより、官民一体でのアクションが生きるのではないかと思います。私自身も会社としても頑張っていきます。」(倉田さん)

よりよい共生社会のために企業と行政ができること

同社がスポーツ支援を本格的に開始した2014年に比べれば素地は整っており、より多くの企業がパラスポーツ支援を始めやすくなっています。倉田さんは、背伸びをせずにできることから行い、やりたいけどできないことがあればJPSAや企業間同士で連携すればよいと言います。

「自社で完遂しようと思うと、労力もコストもかかりますから、できることからコツコツという考え方でいいと思います。ただし、企業活動の一環ですので意味を持たせないといけません。たとえば、単にパラスポーツの応援という目的だけではなく、「何のためにパラスポーツを応援するのか」など。そこから障がい者雇用につなげたり、パラスポーツを通じてダイバーシティやアンコンシャスバイアスの理解を深めたりと、社会的な意義、未来の価値へつなげる意図を持って計画していただけたら。」(倉田さん)

パラスポーツ体験会の様子

パラスポーツ体験会の様子

東京2020パラリンピック競技大会の盛り上がりが記憶に新しい今、世間の熱はある程度落ち着いたとしても、これからの活動次第で火種をより大きくすることが可能となります。

一般的に広まった認知を興味の段階にまで深め、新型コロナの感染状況にもよりますが、大会へもっと足を運んでもらうよう、協会などの関連団体が中心となって情報発信し、歩みを止めないことが大切だと倉田さんは考えています。

パラスポーツ体験会の様子

パラスポーツ体験会の様子

他方、海外に比べると日本のパラスポーツ文化は遅れをとっています。さらにいえば、パラスポーツだけではなく、ダイバーシティへの意識も世界と日本では大きな差があることは否めません。たとえば、障がい者のスポーツ従事が当たり前の環境になっているのが海外で、そこにソフト・ハードともに大きなハードルを抱えているのが日本。

学校教育ひとつをとってみても、日本には遅れがあります。たとえば、ひと昔前の日本では一般的な学校と特別支援学校とがはっきり分けられていました。一方、海外には特別支援学校というものがあまりありません。そのため、幼児期から障がいを持った子ども同士が仲良くなったり、健常者と障がい者の子ども同士が一緒に遊んだり、スポーツをしたりという機会が日本より育まれる環境になっているのです。

所属選手によるオンライン講演会

所属選手によるオンライン講演会

SDGs(持続可能な開発目標)が日常的に叫ばれるようになった昨今、たとえば環境面の違いをより広く伝え、日本の当たり前は意外とグローバルスタンダードではないということを知ってもらいたい。その思いもあって、同社は文化交流や体験教育を通じて全国各地で活動を行っているのです。

「当社が雇用するアスリートは、競技だけではなく業務も担っています。所属アスリートの業務は職場のみならず、社会での活躍の場があると考えています。そのため、多くの所属アスリートは自治体主催事業の講演会や小学校の体験授業など、川内優輝選手は全国行脚の『マラソンキャラバン』の活動を展開しています。

所属アスリートのために社会での活躍の場づくりをすすめ、アスリートにはあらゆるところに活躍の場があることをわかってもらうことが必要だと思います。」

パラスポーツやアスリートを支援する企業のリーディングカンパニーである、あいおいニッセイ同和損害保険。共生社会におけるモデル企業であるとともに、誰も取り残されない社会をつくり発展させていくために。その挑戦はますます果敢に、これからも続いていきます。

インタビューに応えていただいた北島朋幸さん

インタビューに応えていただいた北島朋幸さん 日本スノーボード協会公認プロスノーボーダー認定証

日本スノーボード協会公認プロスノーボーダー認定証 インタビューの様子

インタビューの様子 インタビューに応えていただいた

インタビューに応えていただいた ブラインドサッカーの試合の様子 提供:鰐部春雄/日本ブラインドサッカー協会

ブラインドサッカーの試合の様子 提供:鰐部春雄/日本ブラインドサッカー協会 インタビューの様子

インタビューの様子 「OFF T!ME」に参加したときの様子

「OFF T!ME」に参加したときの様子 「OFF T!MEオンライン」の様子

「OFF T!MEオンライン」の様子 インタビューの様子

インタビューの様子 インタビューの様子

インタビューの様子 スポ育の体験型授業の様子 提供:日本ブラインドサッカー協会

スポ育の体験型授業の様子 提供:日本ブラインドサッカー協会 オリンピック・パラリンピック推進部 東京2020推進担当の荻野祥太課長(右)と相澤早紀主任(左)

オリンピック・パラリンピック推進部 東京2020推進担当の荻野祥太課長(右)と相澤早紀主任(左) パラスポーツ観戦の様子

パラスポーツ観戦の様子 パラスポーツ応援の様子

パラスポーツ応援の様子

「東京オリンピック前後でパラスポーツの認知や意識の高まりを感じる」と話す萩野課長

「東京オリンピック前後でパラスポーツの認知や意識の高まりを感じる」と話す萩野課長 北間優衣選手(同職員)による体験会

北間優衣選手(同職員)による体験会 北間優衣選手(同職員)による体験会

北間優衣選手(同職員)による体験会 コーポレート・コミュニケーショングループ長 兼 CACグループ ボッチャ支援事務局長の酒井伊織さん

コーポレート・コミュニケーショングループ長 兼 CACグループ ボッチャ支援事務局長の酒井伊織さん

ボッチャメジャー(Androidアプリ)の画面

ボッチャメジャー(Androidアプリ)の画面 当社1階のボッチャコート

当社1階のボッチャコート 第1回OpenChampionshipに参加したCACグループのボランティア

第1回OpenChampionshipに参加したCACグループのボランティア 競技人口の増加を実感すると言う酒井さん

競技人口の増加を実感すると言う酒井さん 第3回CACカップの集合写真

第3回CACカップの集合写真 体験授業で学校訪問した際の様子(当社所属の佐藤選手と当社社員)

体験授業で学校訪問した際の様子(当社所属の佐藤選手と当社社員) コロナ禍で始まった、オンライン体験授業の様子

コロナ禍で始まった、オンライン体験授業の様子 若い方に興味を持っていただきたいと語る酒井さん

若い方に興味を持っていただきたいと語る酒井さん

経営企画部次長でスポーツチームを統括する倉田秀道さん

経営企画部次長でスポーツチームを統括する倉田秀道さん 日本パラリンピアンズ協会への社員寄付

日本パラリンピアンズ協会への社員寄付 コロナ渦縫う情勢限でも社員が応援観戦

コロナ渦縫う情勢限でも社員が応援観戦 東京パラTV応援:職場にて

東京パラTV応援:職場にて 上智大学連携講座

上智大学連携講座 パラスポーツ等に貢献し、東京都等様々な団体から表彰されている

パラスポーツ等に貢献し、東京都等様々な団体から表彰されている 東京パラリンピック出場選手

東京パラリンピック出場選手 パラスポーツ写真展

パラスポーツ写真展 オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導①

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導① オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導②

オリンピック選手によるパラリンピック選手への指導② 車いすバスケットボール 秋田啓選手

車いすバスケットボール 秋田啓選手

パラスポーツ体験会の様子

パラスポーツ体験会の様子 パラスポーツ体験会の様子

パラスポーツ体験会の様子 所属選手によるオンライン講演会

所属選手によるオンライン講演会